動きのあるポーズを書くためのTipsを紹介します。

動きのあるポーズは難しいため、他のイラストや写真をストックしておき、それを参考にします。

参考にしつつ以下のtipsを考慮するとより良いものが描けるかもしれません。

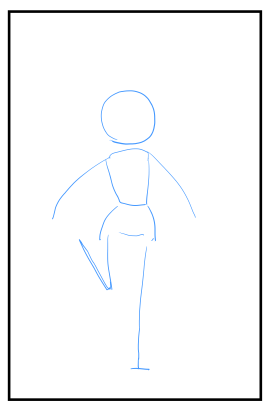

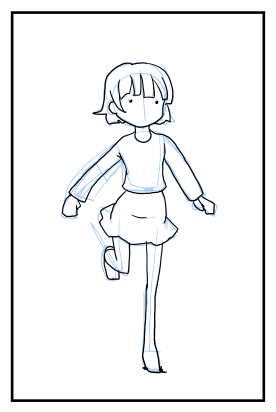

一番シンプルな方法です。片足を地面につけないことで動きを出します。

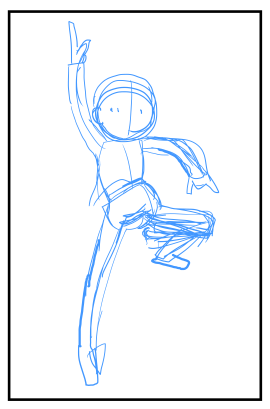

両足を地面につけないと動きが出ます。

パースをきつくすると動きのある構図になります。

パースをきつくして手を前に出す構図にします。

体のあたりを取ります。

線を描いて完成です。手を前に大きく描いたことで、手を「大きく」前に突き出した動きが出ます。

パースをきつくし、上半身を大きくした構図にします。

線を描いて完成です。上半身を大きく、下半身を小さく書いたことでこちらに向かってくる動きがでます。

この例は顔のパースをきつくする例です。

顔のあたりを取ります。パースをきつくするので、画面の中心にない右目や耳は小さめにします。

顔を書きます。あたりの取り方はこちらの記事を参照してください。

線を描いて完成です。左目を中心にしてパースをきつくしたことで、左目で覗き込んでいるような動きが出ます。

イラストでは使い難いですが、漫画の場合は効果線をつかうことで簡単に動きを出すことができます。

キャラクターを描きます。普通に直立して腕を上げたポーズにします。

腕の部分を斜線の効果線で表現します。

線を描いて完成です。効果線を使うことで腕に動きがでます。

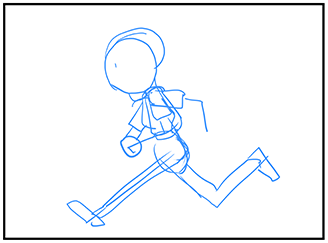

走っているポーズを描きます。あたりの取り方はこちらやこちらの記事を参照してください。髪など細かい部分も描きます。

線を描きます。(髪の毛は省略しました。)

走っているポーズですが動きはそれほど感じない構図です。

効果線を描くと、スピード感が表現され、絵に動きがでます

強い表情を付けるのも、動きを出すワンポイントになります。必死に走っている感じがより出ます。

さらにスピード感を出す場合は、輪郭線をぶらすなどの効果を与えると、より動きがでます。

表情をつけることで動きを表せる場合があります。

先の例の絵に表情をつけ、苦しそうな表情にすることで、必死に走っている感じの動きが出ます。

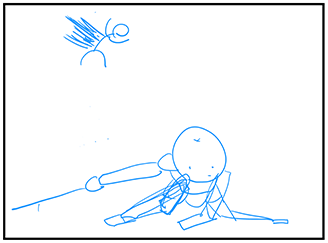

動作の終わった状態を描くことで、それまでの動作を閲覧者に想像してもらう手法です。

下図の例では、棒状のものでキャラクターにダメージを与えたことがわかります。この絵を見て、普通は棒状のものは何らかの剣で、これを振り回して相手を切ったことを想像します。そのため、剣を振り回して相手を切った動作を補完するため、絵に動きがあるような印象を持ちます。

以下の例は、さらに極端な例です。やられたキャラクターと涼しげに立っているキャラクターを描きます。この状況とセリフでそこに至る状況を想像してもらいます。

セリフを入れてみました。なんだかよくわからないけど「スゲー技」にやられてしまったことを印象づけられます。

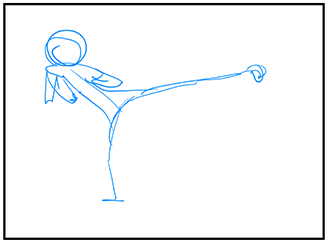

下図はキックの例です。こちらも、動作の終わった状態がきれいに見え、蹴ったことがわかり、蹴るまでの一連の動作を想像してもらえます。

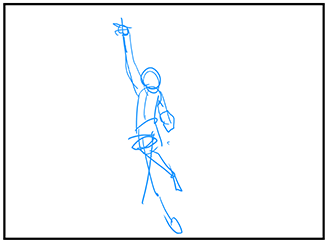

下図はバスケットボールのシュートの例です。こちらはシュートしているところを書きたいため動作の途中を書く必要があります。動作の途中を書く場合は、動作がゆっくりになった場所や最高点を書くときれいに見えます。こちらの例ではジャンプの最高点の状態を書いたものです。

一般的に、体が伸び切った(縮みきった)状態や、体が一番開いた(閉じた)状態を描くときれいに見えます。

動きのあるポーズの描き方を紹介してきましたが、動きがあり、かつ絵的にバランスの良い構図はそれほど多くありません。多くの場合、動きのあるポーズを描いても絵的に決まらず、なんだか間抜けな絵になってしまうことが多々あります。

ほかの作家の漫画やイラストで「いいな」と思った構図やポーズはストックしておきそれを真似して描くのも良い方法です。