ONKYOのD/Aコンバーター DAC-1000のレビューです。

PCが古くなったため、PCのリプレースをすることにしました。サウンドカードをどうするか検討したところ、最近ではD/Aコンバーターと呼ばれる外部のユニットで再生するほうが音質が良いとのことなので、今回初めてD/Aコンバーターを導入してみました。

D/AコンバーターではONKYOのDAC-1000, LUXMANのDA-100, DA-200の比較をしましたが、筐体のデザインでDAC-1000を導入することにしました。

Amazonで購入しました。

梱包は下図です。結構大きい箱に梱包されています。

箱を開けると電源ケーブルとその下に取扱説明書が見えます。かなり太いケーブルです。

電源ケーブルと説明書を取り出すと本体が見えました。

本体を取り出しました。しっかりとラッピングされています。

本体です。

内容物は以下です。ドライバCDは添付されていません。Webサイトからダウンロードするようです。

正面です。デザインもシンプルで良いです。

背面です。各種入出力端子があります。

今回、PCとはUSBで接続します。アンプはヤマハのA-S2000に接続します。

A-S2000にはバランス入力端子があるため、XLRケーブルを使って接続します。XLRケーブルはBELDENのケーブルを使用しました。XLRケーブルの詳細はこちらの記事を参照してください。

電源ケーブル、USBケーブルをつなぎました。

スタンバイになっています。

左側の[ON/STANDBY]ボタンを押すと電源が入ります。

PCにUSBドライバーをインストールします。インストール方法はWindows10の場合はこちらの記事を参照してください。以前のWindowsの場合はこちらの記事を参照してください。

ドライバーのインストール後、フロントの[▼][▲]ボタンを操作して、再生を[USB]に変更すると、PCのサウンドが再生されます。

鮮明な音が鳴ります。特に中音域のこもった感じが全く無いです。

Audiotrak PRODIGY HD2 ADVANCEとの比較ではより、鮮明な音が鳴ります。中音域のこもった感じがほとんどないためDAC-1000のほうが物足りない感じに聞こえてしまう印象です。高音のきらびやかさはPRODIGY HD2 ADVANCEもかなりありますが、DAC-1000はさらによく鳴ります。

SE-90PCIとの比較では同じメーカーの製品のため、音の鳴り方は似ていますが、音の鮮明感や中音域の音はDAC-1000のほうがかなり良いです。

いずれも中音域で顕著な差が出ます。

XLRケーブルを使ったバランス接続のほうが若干クリアな音になる印象です。大きな差はありませんが聴き比べると違いは判ります。

接続環境によってはノイズが乗ることがあります。特にUSB接続ではノイズが乗りやすいようです。プチプチと音が飛んだり耳障りなノイズが乗ります。または、音量が大きくなった際にざらっとしたノイズが入ります。利用開始時にはノイズと音飛びに悩まされました。

2つのうちのどちらかが良いです。

Windows 10 Creators Update (Version 1703) を導入してWindows標準のUSB Audio 2.0ドライバを利用するとよいです。

同軸ケーブルでCOAXIALデジタル入力を利用する。COAXIALデジタル出力に対応したサウンドカードが少ないことがネックです。

これまでに試した、主な対策は以下があります。

環境によっては、マザーボードのBIOSでEISTを無効にするとノイズが収まることがあります。無効にしてみましたがノイズは収まりませんでした。

USBハブを用いずに本体とケーブルで直結するとノイズが乗らなくなることがあります。こちらは効果がありました。

USBケーブルを短くする。USB延長ケーブルの使用をやめるとノイズが乗らなくなることがあります。

USBケーブルをノイズ対策がされているケーブルに変えます。こちらは効果が出ました。

下記のケーブル(フェライト素子が練りこまれたケーブル)に変更し、本体と直結で接続したところノイズはほとんどなくなりました。注意して聞くとたまにノイズが乗ることがわかりますが特に気になるレベルではありませんでした。3mまでは問題ありませんでした。ノイズを気にする場合は1m程度のケーブルを使ったほうが良いと思われます。

ケーブルのレビューはこちらを参照してください。

USB3.0のコネクタに接続するとノイズが乗りやすいようです。

最新のPCに変えるとノイズが乗らなくなることがあります。複数台のPCを持っている場合は接続するPCを変えてみることをお勧めします。

PC側にサウンドカードを入れて、サウンドカードの光出力をDAC-1000の光入力(OPTICAL IN)に入れるのも良い方法かもしれません。PC側のサウンドカードに投資が必要です。

試したところ、改善はされるのですが、今度は無音時にまれに、プチプチノイズが入るようになってしまいました。

Windows 10 にアップデートしたところ、USB接続でのプチプチノイズがなくなった印象です。しばらく検証を続けます。

Windows 10でのDAC-1000のドライバインストール方法については「Windows 10にONKYO DAC-1000 のUSBドライバーをインストールする」の記事を参照してください。

利用を続けたところ、再びプチプチノイズが出てきてしまいました。PCの他のデバイスのドライバのアップデートなどが影響しているようです。

USB接続で、しばらくは問題なく使えていたのですが、BIOSのアップデートかドライバのアップデートのタイミングで、ノイズが入るようになってしまい、いろいろ工夫してみましたが、結局、改善が見込めなかったため、光入力に変えました。

光出力はCreative Sound Blaster Zを利用しました。

Creative Sound Blaster Zのアナログ出力とCreative Sound Blaster Zの光出力をDAC-1000に入力して比較しました。光ケーブルはaudio-technicaのAT-OPX1を利用しています。

SoundBlasterはデフォルトで"Surround"と"Crystalizer"が有効になっているため、インストール直後の状態で比較するとダイナミクス感が強く感じられます。

今回は比較のため、"Surround"と"Crystalizer"をOffにして比較します。

問題なく再生できます。音の途切れや、音飛びはありません。ノイズも少ないです。

問題なく再生できます。音の途切れや、音飛びはありません。ノイズも少ないです。Creative Sound Blaster Zのアナログ出力より鮮明感が若干上がる印象です。

また、気持ちパワフル感、ダイナミクス感がある印象です。

ただし、無音状態でプチプチノイズが乗る場合があります。いつでも発生するわけではなく、PCの状態などが影響しているようです。PCを長時間起動している場合は頻発します。

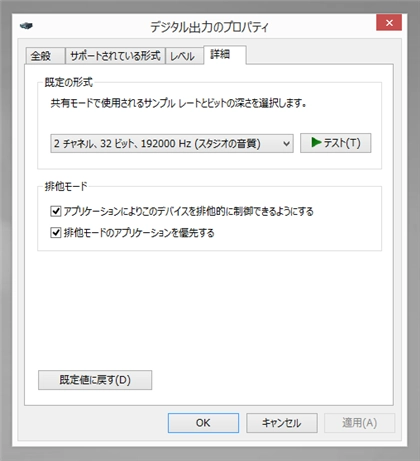

USB接続時の出力は"2チャンネル、32ビット、192000Hz"で出力できますが、S/PDIFの光出力の場合は、"2チャンネル、24ビット、96000Hz"までの出力になります。

USB接続の場合は、S/PDIFの光出力より鮮明感が若干高い印象です。ノイズが出ない環境であればUSB接続が一番音質は良いと思われます。

Sound BlasterのS/PDIF オプティカル出力をDAC-1000の光入力に入れて使用していましたが、無音時のプチプチノイズがやはり気になってきました。PCの状態などでノイズの多いときや少ないときがあるようですが、詳しい原因はわかりませんでした。調べてみると、無音時のノイズは光伝送特有の現象である可能性もあるとのことで、同軸デジタル接続(COAXIAL)を試してみることにしました。

コアキシャル出力を持つサウンドカードを探し、aim SC808を入手しました。(aim SC808のレビューはこちらを参照してください。)

コアキシャル接続に変えたところ、無音時のプチプチノイズが改善されました。

ただし、出力のサンプリングレートを高くすると負荷が上がるためか、ノイズに弱くなるためかははっきりしませんが、ノイズと音の途切れが発生しました。「2チャンネル、24ビット、96000 HZ」ではノイズや音の途切れの問題はありませんが、「2チャンネル、24ビット、192000 HZ」にすると、音途切れやノイズが発生しました。

光ケーブル接続の場合は、「2チャンネル、24ビット、192000 HZ」でも音の途切れや、ノイズは発生しませんでした。

ちなみに、音質は光接続とCOAXIAL接続では全く同じでした。違いはほぼ判りません。無音時のプチプチノイズが無いのであれば、サンプリングレートを上げられる光接続にしたほうが良いと思われます。

Windows 10 version 1703 からUSB Audio 2.0ドライバがMicrosoftから提供されるようになりました。ドライバーを変更することでノイズに改善がみられるか検証します。

ドライバーの入れ替え手順はこちらの記事を参照してください。

プチプチノイズは発生しないです。CPUが高負荷の際には連続したバーストノイズが発生することがあります。また、マシンやサウンド再生アプリを長時間起動している状況ではチリチリしたノイズが入る場合があります。長時間利用するマシンの場合は注意が必要です。

光入力、USB接続どちらの場合でも、出力エンコードで、DTS Audio, Dolby Digitalどちらのエンコードも再生できませんでした。

光入力の場合は大きなノイズ音が出るので特に注意してください。

その後PCのリプレースなどを実施しました。リプレース後のPCのPC出力と比較してみたところ、ほとんど音質に差がない状況になってしまいました。PC標準のサウンドチップもHD Audioがサポートされ、ドライバも安定したものが提供されているため、オンボードのサウンド出力を直接アンプに入力しても高品質なサウンド再生ができるようになってきています。

PC標準の出力はDAC-1000の出力より小さいため、アンプでの増幅は強めにしたほうが良い結果が得られる印象です。

SteinbergのオーディオインターフェイスUR22Cを導入しました。詳しくはこちらの記事を参照して下さい。

DAC-1000はテレビからの光出力を受ける用途で利用しています。