Steinberg UR22C のレビューです。

ONKYOのDAC-1000を利用していましたが、USB接続でのノイズに悩まされていたこともあり、PCリプレースのタイミングで内蔵のサウンドチップの出力を利用していました。内蔵のサウンドチップも以前より性能向上しており、良い音質が出て快適に利用していましたが、長期間利用していると、鮮明感が無く、こもったような音質であるような気がしてきました。

PCで録音をする機会が出てきたため、音質の向上も兼ねてオーディオインターフェイスを導入することにしました。いくつか機種を調べた中で、USB3.0に対応した最新のSteinberg UR22C を導入することにしました。

Amazonで購入できます。

パッケージは下図です。

ふたを開けると説明書とUSBケーブルが梱包されています。

説明書とUSBケーブルを取り出すと、下に本体が梱包されています。

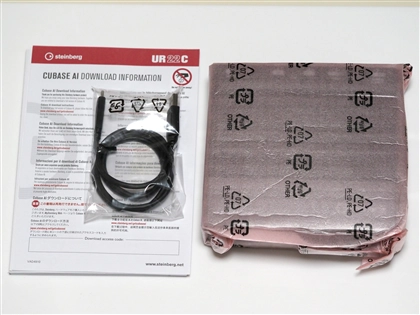

内容物一式です。

本体の外観は下図です。

前面です。入力端子、ミックスボリューム、出力ボリュームなどの端子があります。

背面です。USBコネクタ、MIDI-in MIDI-out端子、出力端子があります。

USBケーブルの外観は下図です。

コネクタ部分です。Type-CとType-Aのコネクタになっています。

説明書です。紙の印刷物はスタートアップガイドで、ユーザーズマニュアルは同梱されておらず、WebからPDFファイルをダウンロードします。

PCとUSBケーブルで接続します。電源はUSB給電のためACアダプタなどが不要なのは、配線もシンプルになり、うれしいです。

UR22Cの出力とアンプのLINE INをケーブルで接続します。下図は、audio-technica AT581A/1.5を利用しています。

または、UR22Cの出力とアンプのバランスINをXLRオス-TRSケーブルで接続します。下図は、オヤイデ d+TXM class B (TRS - XLRオス ケーブル)を利用しています。

接続しただけでは、サウンド再生できないためドライバーをインストールします。ドライバーのインストールはこちらの記事を参照して下さい。

USB接続で利用していますが、ノイズの発生は全くありません。サンプリングレートを上げても問題なく、快適に利用できています。

オンボードのサウンドも性能が向上しているため、音質に大きな違いはなくなってきています。Realtek ALC221 High-Definition との比較では、UR22Cのほうが若干音が硬く中音域に鮮明感がある印象です。(ALC221のほうが中音域がこもったような印象です。その分音の厚みはALC221のほうが強い印象です。)

個人的にこもった感があまり好きでないため、UR22Cのほうが好印象です。

配線の距離が短いため、バランス接続とアンバランス接続の音質の違いは、ほぼありませんでした。端子の接続がしっかりでき、接続不良になりにくそうな理由でバランス接続のケーブルを利用しています。