スマートフォンの描き方を紹介します。

描きたいスマートフォンの参考用の資料を集めます。

今回はiPhone5Sにしました。以下の資料を用意しました。

スマートフォンの特徴を把握します。具体的にはただの板とスマートフォンではどんな違いがあるかを比べます。

以下の特徴が挙げられました。

こんなところでしょうか。

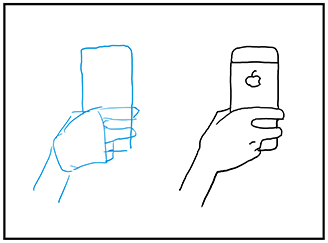

先の特徴を踏まえつつ下書きをします。

あたりをとります。薄い直方体の板であたりをとります。

上記で挙げた特徴「角が丸い」を書きます。特徴なので実際より大げさに描いても良いです。

ホームボタン、上部のスピーカー、フェイスカメラの穴などあたりをとります。

ちょっと横に大きすぎたので、幅を狭く修正します。

コネクタや、左側のボリュームボタンなどのあたりをとって、下書きは完成です。スマートフォンに見えます。

下書きを参考にして実線を描きます。

今回はフリーハンドでの仕上げ、Photoshopのラインツールでの仕上げ、定規で線を引いた仕上げの3パターンを紹介します。絵柄や描きたい絵に合わせて仕上げ方法を選択します。

フリーハンドで線をつなぎながら描画した完成形です。線ががたついていたり、歪みがありますが手書き感が出ている仕上がりです。

Photoshopのラインツールを使って直線を描画すると、正確に直線が描画できます。

曲線部分や細かい部分は手で書いて完成です。先のフリーハンドより固めの仕上がりになりました。コミカルな漫画ではちょっと浮いてしまいそうな仕上がりです。

タブレットのペンに定規を当てて直線を描画します。Photoshopのラインツールより線の強弱がつきます。

フリーハンドとラインツールとの中間程度の仕上がりになりました。

スマートフォンのエッジですが、よく見ると面取りがしてあり、下図のようになっています。

面取りを忠実に描くと下図のようになりますが、必要に応じて省略します。

また、本体下部側面のスピーカーの穴も実際は2列で右に8穴、左に5穴ありますが、こちらも数を減らして省略します。線が増えすぎたり絵が細かくなり過ぎないようにデフォルメして調節します。

スマートフォンは描けましたが、多くの場合、問題はここからで、キャラクターにスマートフォンをうまく持たせられない場合が多々あります。

最初に書き方の工程を紹介します。

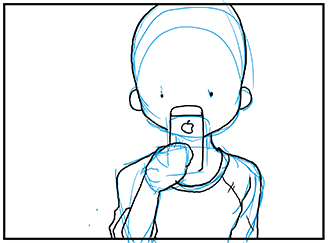

キャラクターのあたりをとります。大まかなあたりをとります。スマートフォンの位置やポーズ程度を決めます。

詳細なあたりをとります。体のあたりの取り方はこちらの記事を、上半身のあたりはこちらの記事を参照してください。

スマートフォンの大きさは実際よりも大きく描きます。これは、漫画やイラスト絵の場合は何をしているかをはっきりわかってもらう必要があるため、小物や動作を表すためのパーツは大きくして印象付けるためです。

実線を描いて完成です。

先の工程で一番難しいのが手の部分ではないでしょうか。スマートフォンを握らせる手について紹介します。

手のあたりの取り方は「手の描き方」の記事を参照してください。

参考資料を見て描くのも良い方法ですが、漫画やイラスト絵の場合、省略したりデフォルメして書くのも良い方法です。

以下のポイントを踏まえるときれいに仕上がります。

よくあるのが、実写に忠実に描こうとし、自分でスマートフォンを握ってみて、それをそっくり書いてみたものの、うまくいかないパターンがあります。先にも述べましたが、漫画やイラストの絵ではスマートフォンを大きく描いているため、そっくりに描いてしまうと(スマートフォンが小さすぎて)何をしているのかわかりにくくなることがあります。しっかり書こうとして線の数が増えすぎてしまう弊害もあります。

また、実際に握っている手のポーズをそっくり書いたとしても、その握り方が自然に見えるかは別です。(陰影などがすべてついた状態で見ると自然にみえるものも、外形だけを線で取り出したものは自然に見えない場合があります。)

手をしっかり書こうとして、頑張って描いたところ線が増えすぎてしまい、手に視線が集まってしまうパターンがあります。目につきやすい場所は「あら」も目立つため、きれいに描けていないような印象を持ってしまいます。何度も描いて線が太くなってしまい、目立ってしまう場合もあります。

そのつど観察して書くのでは、時間も足りなくなってきますので、ある程度パターン化してパターンを覚えてしまうと、書くスピードも速くなり、仕上がりも良くなります。

指を描くと線の数が増えてしまいます。極力指を見せないような角度や形にしてしまうと、きれいに見せられます。指を5本すべて書かずに、2~3本のみを描くのも有効な方法です。

握っている手はフレームの外に置き、手を書かない方法もあります。

以下ではスマートフォンを握らせる手のパターンをいくつか紹介します。

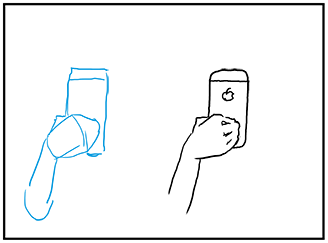

指先は見えない、もしくは角度が強すぎて圧縮されているパターンです。デフォルメの強い絵でも使えます。下図の例では、指の間の線が若干書いてありますが、全く書かなくても良いです。

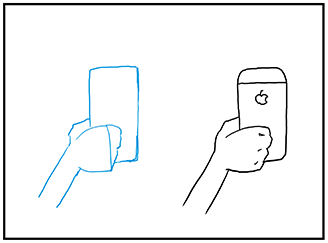

指を添えるパターンです。指の線をすべて書いてしまうと、線が増えすぎてうるさくなってしまうため、指の線は極力書かないようにして、目立たせないようにします。

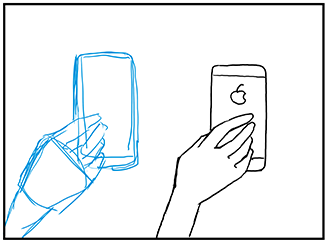

指をすべて書いてしまうのもありです。

握るパターンです。こちらもあまり書きこみ過ぎないようにします。

つまむパターンです。こちらは、手を小指側から見た形状を描いたものとほぼ同じです。手のあたりの取り方は先の、こちらの記事を参照してください。

板状のものを握る場合は、指先で挟むため、手のひらや親指の付け根側には大きな空き(隙間)ができます。(下図ピンクの線)

隙間を開けて描画することを考えるときれいに仕上がります。下の図のように隙間なく握ることはあまりありません。

他の角度の場合も同様に手の指の腹の部分や親指の付け根部分は隙間を開けるときれいに見えます。