イラストや漫画用の"そらで描く"目の書き方(目の描き方)の紹介記事です。写実の正確さよりもそれっぽく見えるものを手早く簡単に書く方法です。このページは目の全体の書き方のページです。瞳の描き方はこちらのページで紹介しています。

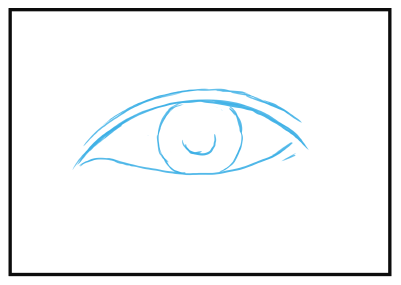

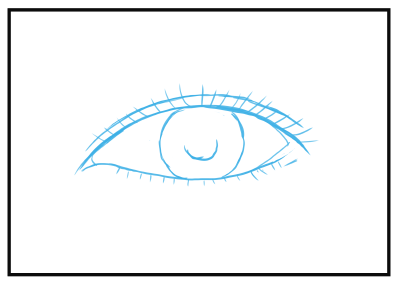

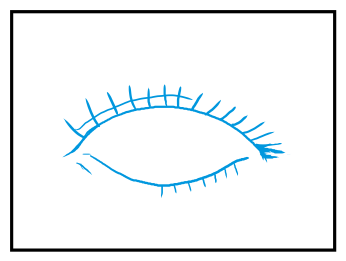

目の基本の形状です。上瞼が下瞼より上になるように描くとそれらしく見えます。また、まつ毛は外側に向かって生えています。二重の場合は上まつ毛の上に段差があるため線を書きます。目元の下瞼は若干ですが、下に下がります。

描き方の順番はどのように書いても問題ありませんが、上瞼、下瞼、瞳の順に書くとバランスがとりやすいです。

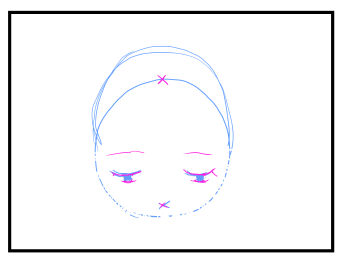

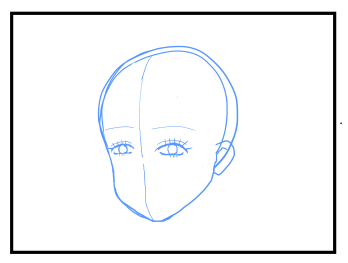

顔に眼を配置する手順を紹介します。

頭部のあたりをとります。頭部のあたりのとりかたはこちらの記事を参照してください。

目の位置は、絵柄により違いがありますが、一般的には頭部の中央、耳の半分より上側に位置することが多いです。

今回は下図の位置に目を配置します。目の横位置は顔の横幅の4分の1(半分の半分の位置)に瞳を配置することが多いです。

目を書きます。

下書きができたら、実線(輪郭線)を書きこんで完成です。

頭部の輪郭の実線を書きこんだ状態です。

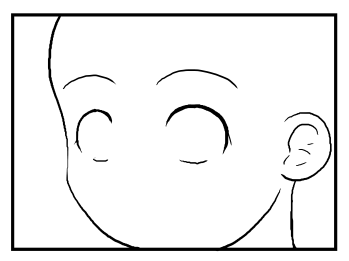

先の描き方で描画はできますが、漫画やイラストの絵を描きたい方の多くは、もっとデフォルメされた目を描きたいケースが多いと思われますので、以降はデフォルメについて紹介します。

(「まどか☆マギカ」より「暁美ほむら」)

先の先のリアルな目の場合「けばい」印象があります。これは、まつげの線が多く、悪い意味で目立ってしまうためです。

漫画やイラストでリアルな絵柄で仕上げる場合は、下図左のまつげを書かずに描画する選択もありです。

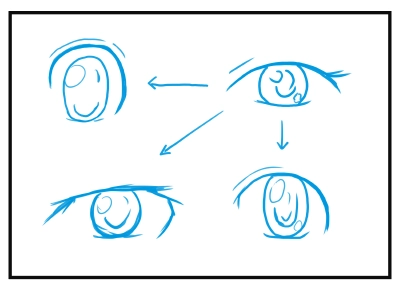

目のデフォルメは基本形から、余分な線を減らしてデフォルメします。基本形から下図の赤線部分を取り出してシンプルな形にします。

縦の長さを大きくする。瞳の大きさを大きくする。横幅を短くする。線を太くする。まつげを少し書き足す。などしてデフォルメします。

取り出す線や、目の大きさやまつ毛の描き方、縦幅、横幅を変えていろいろなデフォルメができます。

側面から見た場合の目のデフォルメのしかたです。正面から見た場合よりも瞳が縦長になるイメージで省略します。

側面から見た場合の目のデフォルメのしかたです。正面から見たデフォルメと基本は同じです。

デフォルメされた目では上まつ毛側が太く描画されているものをよく見かけます。どうして上側が太いのかを調べてみます。

先に紹介した通り、デフォルメ前の目は以下の形状をしています。

デフォルメするにあたり、デフォルメの一つの手法として線の数を減らすことを考えます。目の描画で一番線数が多いのはまつ毛の部分です。まつ毛の部分をすべて黒のべたで塗りつぶしてしてデフォルメします。まつ毛のある下図のピンクの線の部分をすべて塗りつぶします。

結果は下図になります。上側が太いのは上まつ毛のほうが長いからだとわかります。一般的に人の目は上まつ毛が長くなるので、ほとんどの目でこのデフォルメで問題がありません。逆に上まつ毛の長さが短いキャラクターの場合は太く描かないようにする必要があります。

例を紹介します。左側が目の上側の線が細いキャラクター、右側が線の太いキャラクターです。左のキャラクターは上まつ毛が短く、右は上まつ毛が長いキャラクターを意味しています。一般的にまつ毛の長いキャラクターは(漫画以外の日常でも)美人という認識があるため、右が美人であるという表現になります。

まつ毛の長短で一般的には以下のことが表されます。また、瞳の大小でも同様のことが表せます。

一般論のため、すべてがあてはまるわけではありませんが、こうした点も考慮しつつ書くとキャラクターの書き分けがしやすくなります。

顔の向きが正面から大きくずれ角度がついた場合、左右の目の形状が大きく変わります。ここでは、角度がついた場合の前後の目の描画について紹介します。

形状が変化する理由は大きく3つあります。

顔を直方体で表現すると下図の右図となりますが、実際は鼻や眉間に高さがあり目じり側が低くなるため、下図の左図の形状になります。顔の中央(鼻)を挟んで手前側と奥側ではパースの付き方が異なることがわかります。また、直方体で描いた図よりも奥側の面積が小さくなっていることもわかります。

これらのことから手前と奥で以下の書き分けをします。

先の図に目を書き入れた状態です。出来上がりに大きな違いは出ませんが、より顔の向いている方向感が出ます。

デフォルメの際も手前側は正面に近い形状でデフォルメします。

奥の目は奥行きを圧縮します。

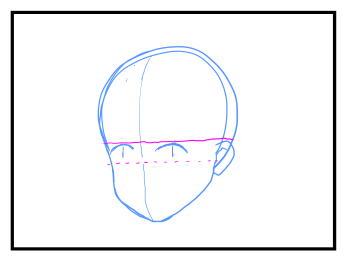

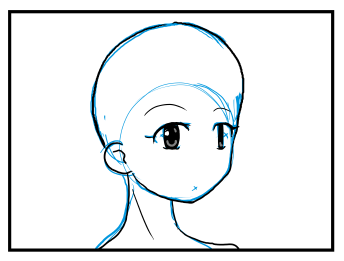

頭部のあたりを取ります。頭部のあたりの書き方はこちらの記事で紹介しています。

あたりの目の位置にデフォルメした目を書きます。

輪郭を取り出して完成です。

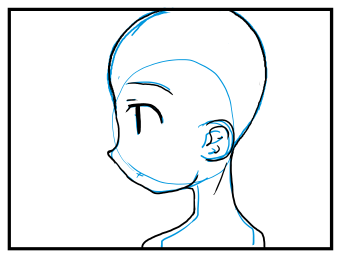

頭部のあたりを取ります。頭部のあたりの書き方はこちらの記事で紹介しています。

目の位置に目を書きます。瞳を縦長にします。横顔の場合、本来は瞳は見えないことが多いのですが、漫画絵なので瞳を書いてしまいます。

輪郭を取り出して完成です。

頭部のあたりを取ります。頭部のあたりの書き方はこちらの記事で紹介しています。

目の位置に目を書きます。奥の目は横幅を小さくします。角度がつくため横幅が短くなる意味を持つデフォルメです。(鼻に隠れて目が一部見えなくなる意味も含んでいます)

輪郭を取り出して完成です。

視点の位置により、頭部のあたりの目の位置が変わります。この節では始点の位置と目の位置について紹介します。

視点が描くキャラクターの目の位置より上にある場合です。この場合は、奥の目が手前の目よりも上になります。視点の水平線に近くなります。

顔が左を向いている場合は目と目をつなぐ線は右下がりになります。(顔が左を向いている場合は左下がりになります。)

さらに角度がつく場合は「俯瞰視点・上から見下ろす人物の描き方」の記事での描き方を参照してください。

視点が描くキャラクターの目の位置より下にある場合です。この場合は奥の目が手前の目よりも下になります。遠い側の目は始点の水平線に近い位置になります。

顔が左を向いている場合は目と目をつなぐ線は右上がりになります。(顔が右を向いている場合は左上がりになります。)

さらに角度がつく場合は「あおり視点・下から見上げる人物の描き方」の記事での描き方を参照してください。

視点が描くキャラクターの目の位置と同じ高さの場合は、目をつなぐ線は水平になります。

視点とキャラクターの目の高さを同じにするとキャラクターがこちらを向いている感じが出ます。反面、自然さがなくなってしまいます。いわゆるカメラ目線になってしまします。視線の位置をキャラクターの目の高さからわずかにずらすと、自然な感じで描けます。

ここからは、目の構造をもう少し詳しく考えて描く方法を紹介します。

漫画絵を描き始めてしばらくいろいろ書いてみると、経験則的に左向きキャラクターを描く場合、目の輪郭は右を下げたアーチ形を描くと自然になることがわかります。どうして右を下げると良いのでしょうか。

今回は目を眼球全体でとらえてみます。眼球の一部分に窓がついていて窓のふちの部分が目の輪郭線になっていると考えます。このモデルを描いたのが下の図です。縦と横の点線が交差する場所が瞳の位置です。

左を向いている場合、球は下の図のようになっています。ここで必要な線を取り出すと右下がりの線が取り出せます。左側が下がらないのは目のふくらみの奥に目じりが隠れてしまっているためです。

別の例で伏せ目の場合も考えてみます。目を伏せた場合、目が下を向くため球で表した場合下図になります。上瞼の輪郭は中心の上部が膨らむよりも、むしろ下に下がっています。

伏せ目を描く場合は下図の左のような輪郭になります。右側のように中心部が上に上がる輪郭を描くと顔は下を向いているが眼球は上を見ている絵になるため、上目使いになります。

強く伏せ目にすると、表情も暗くなります。キャラクターの動作としてもあっています。(明るい表情で伏せ目ということはまずないため。)