SONY BRAVIA 7 (K-65XR70) のレビューです。

ネットにつながって、YouTubeが見れて、10万円以内で国内ブランドで50インチ以上で新しいテレビが欲しいということですが、条件に合うテレビがないため、

これまで利用していた、SONY BRAVIA A9G (KJ-55A9G)を渡して、新しいテレビを導入することにしました。

SONY BRAVIAを使ってきて不満がないため、今回もSONY BRAVIAのテレビを導入することにします。

一般にはREGZAの人気がありますが、引きが悪いせいか故障することが多いので、選択肢には入りませんでした。

パネルは有機ELテレビのBRAVIA 8にするか、液晶のBRAVIA 9またはBRAVIA 7にするかですが、有機ELはパネル劣化による常時点灯ドットがかなり目立ち、

BRAVIA A9Gでも購入当初はなかった常時点灯のドットがそれなりに目立つので、液晶のほうが良いかなと考え、今回は有機ELではなく液晶パネルを選択します。

また、最近はBRAVIAのラインナップで液晶テレビのほうが増えているという状況もあります。

予算等を検討した結果、BRAVIA 7のK-65XR70を入手することにしました。もう少し価格が安ければBRAVIA 9も候補でしたが。。。

古いテレビの引き取りなどがあるため、ヨドバシで購入しました。

Amazonでも購入できます。

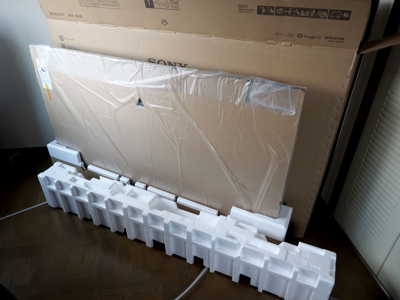

パッケージは下図です。55インチより一回り大きいです。

今回は65インチサイズを導入します。

箱の開け方の説明もプリントされています。

上部のふたを開けます。

スタンドの足と説明書、リモコンを取り出します。

リモコンと説明書と組み立てガイドが梱包されています。

付属品一式です。説明書、サポートガイド、リモコン、電池、転倒防止ストラップ、光コネクタ用の変換コネクター、マウンター取付用のねじが含まれています。

光コネクタ用の変換コネクターです。今回は使いません。

マウンター取付用のねじです。今回は使いません。

転倒防止用のストラップです。

組み立てガイドに従って組み立てます。今回はスタンドをサウンドバーモードにして床に直接置くことにします。

上部の発泡スチロールを取り出します。

テレビ本体が見えます。

外側の箱を持ち上げます。

段ボールの爪部分を外側に出します。

背面側も同様に段ボールの爪部分を外側に出します。

スタンドです。

サウンドバーモードにするのでねじを外します。

位置を変更してねじで固定します。サウンドバーモードのスタンドにできました。

テレビ本体の底面部分の取り付け口にスタンドを差し込みます。

スタンドを取り付けました。

組み立ては以上で完了です。

リモコンに電池を取り付けます。

リモコンを取り出します。背面を下側にスライドするとふたが開けられ、電池ボックスにアクセスできます。

電池を取り付けます。

アンテナ線を接続します。背面のコネクタ部分です。

一番下のアンテナ線のコネクタが地上波デジタルの入力です。アンテナ線を取り付けます。

電源ケーブルは背面左側にあります。

電源プラグは2ピンのプラグです。

電源プラグをと差し込むと自動で電源が入ります。下図のようこそ画面が表示されます。

[日本語]が選択されていますので、リモコンの[決定]ボタンを押します。

Google Homeアプリの案内がありますが、今回は[↓]ボタンを押して[リモコンで設定を続ける]ボタンを選択して押します。

Wi-Fiネットワークのアクセスポイントを選択します。

アクセスポイントのパスワードを入力します。

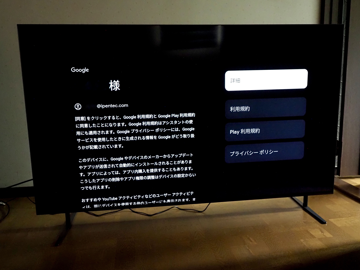

Google アカウントのログイン画面が表示されます。Googleアカウントを入力します。

利用規約とGoogleサービスの設定に同意します。

複数のアプリの検索結果をまとめて表示するかの確認があります。

Google TVの設定が完了すると、BRABIAのロゴが表示されます。

ウェルカム画面が表示されます。BGMも鳴ります。PlayStationの設定画面に近いイメージです。[スタート]ボタンを押します。

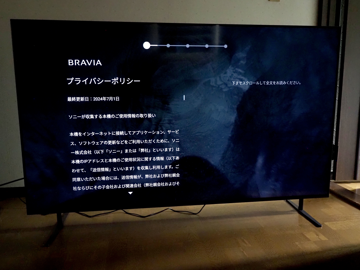

プライバシーポリシーに同意します。

リモートスタートの設定画面が表示されます。こちらは[切]を選択します。

省電力設定の選択画面が表示されます。今回は[切]を選択します。

地上放送の受信設定画面が表示されます。[設定する]を選択します。

受信地の郵便番号を設定します。

検出処理が実行され、スキャン結果が表示されます。[次へ]ボタンを選択します。

[接続機器に適した設定を行うために機器を選んでください]の画面が表示されます。

今回は接続機器がないため[今は接続しない]ボタンを選択します。

本機の設置方法を選んでくださいの画面が表示されます。今回は床置きなので、テーブルトップに近い状態なので、テーブルトップを選択します。

[自動音場補正]の設定画面が表示されます。[設定する]を選択します。

音声の録音の許可ダイアログが表示されます。[アプリの使用時のみ]を選択して許可を与えます。

[測定を開始します]画面が表示されます。

[測定中]画面になり測定が始まります。

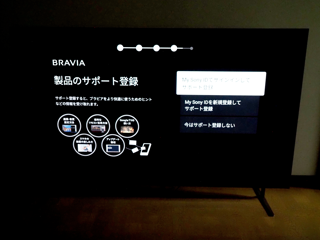

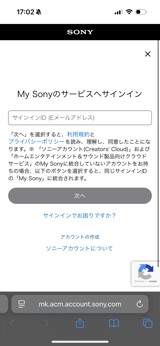

測定が完了すると、[製品のサポート登録]画面が表示されます。QRコードを読み取ってスマートフォンで登録することにします。

AirPlayとHomeKitを設定画面が表示されます。[次へ]を押します。

リモコン機能が使えるモバイルアプリの紹介画面が表示されます。[次へ]を押します。

以上で初期設定は終了です。[簡単初期設定を終了します]画面が表示されます。[終了]ボタンを押します。

追加のGoogleアカウントの登録画面が表示されます。追加のアカウントはないため、[Google TVに移動]を選択して押します。

Goolge TVのホーム画面が表示されます。以上で設定は完了です。

外観は下図です。デザインはシンプルです。

本体の厚みです。液晶テレビのためバックライトがありますので、有機ELほど薄い本体ではないです。

スタンドの足の奥行きがそれなりにあるため、壁にぴったり寄せては設置できない形状です。ぎりぎりまで壁に寄せたい場合は、

壁寄せスタンドを利用する必要がありそうです。

前面のパネルの左下にSONYのロゴが控えめに配置されています。

スタンドを含めた奥行きが35cm程度あります。配置の制約も少ないです。また、スタンドを外した場合は奥行きが8cm程度となり、

壁掛けの場合は壁からそれほど浮き上がらず設置できます。スタンドに取り付けて設置した場合もすっきりとした見栄えになります。

スタンドに取り付けた場合、垂直な角度です。

液晶パネルのため、非常に明るく発色が良いです。また明るさを上げた時の白の輝度も非常に高く明暗の差が際立ちます。

BRAVIA A9G (KJ-55A9G) の有機ELパネルと比較すると液晶パネルは背後のバックライトの光があるため、黒の締りは有機ELよりは若干劣ります。

ただし環境(部屋)が明るいと黒の明るさが目立たなくなるため、違和感はあまり感じない印象です。

明るい画像に関しては、BRAVIA A9G とほとんど違いが判りません。

非常に鮮やかです。有機ELパネルと並べて比較すると違いがあるかもしれませんが、別々に見た状況では印象になるほどの違いはないです。

通常の視聴では[スタンダード]モードで問題ない印象です。

色温度が低いほうが好みのため[プロフェッショナル]モードで利用しています。

BRAVIA A9G (KJ-55A9G) から交換直後の第一印象としては「低音が弱っ!」という印象です。

ただし、設定を変更していろいろ試している中で、高音を引き立たせ、鮮明感やハイレゾ感を感じられるようにすることに注力、チューニングしている方針ではと感じるようになりました。

低音は弱めですが、ボーカルや高音域の鮮明感は非常に良いです。一般のテレビ番組の視聴には非常に適したサウンドだと感じます。

初期設定時の[自動音場補正]を有効にすると鮮明感が高まります。一方で低音の出が弱くなる傾向です。

低音が弱いと感じた場合は、自動音場補正をオフにすると低音が出やすくなります。

本機の設置方法をテーブルトップに設定すると、低音が強まります。壁掛けに設定すると低音が控えめになります。

これは、テーブルトップの場合テレビ本体の底面にあるスピーカーがテーブルでふさがれてしまうための補正かと考えられます。

テーブルトップにすると低音は出るのですが、若干、音がこもりがちな印象です。

今回、設定を変えつつ聴き比べて以下の設定にしました。

サウンドバーモードで本体の下に空間ができるので、テーブルトップではなく壁掛けにしたほうが音のこもりがない印象です。

なるべく鮮明感のある設定にしたほうが満足度が高まる印象です。

今のところないです。

Android内蔵TVのため、テレビからYouTubeアプリを起動してテレビ単体でYouTubeを再生できます。

YouTubeのテレビ再生とPCのWebブラウザでの再生とでは臨場感や体感が全く違います。

検索の使いやすさはPCのほうが良いため、既に登録しているチャンネルの動画の再生などに適しています。

アプリの動作速度もBRAVIA A9Gより高速で、画面の切り替えやスクロールのスムーズさも良くなっています。

有機ELと比べて画質の低下があるかもしれないとの印象でしたが、黒の締りは違いがある状況ですが、

明るい画面やカラーの表示に関しては、遜色のない印象です。

サウンドは BRAVIA A9Gと比較すると低音が弱い印象ですが、中音域から高音域の鮮明感は非常に良いため、鮮明なサウンドを感じられるよう設定するとよいと感じました。