Logicool MX Anywhere 3 ワイヤレス モバイルマウス のレビューです。

Logicool MX ANYWHERE 2Sを利用していましたが、購入から3年が経過し、マウスの側面のラバーが切れたり、劣化が進んできました。

MX Master 3が発売されましたが、サイズの大きいマウスなので、導入は見送っていましたが、

コンパクトなサイズのLogicool MX ANYWHERE 3 ワイヤレスが新たに登場しましたので、マウスを交換することにしました。

Amazonで購入しました。

ペイルグレイのパッケージです。

箱の上部のシールのほうがはがしやすくなっているため、上部からふたを開けます。

上部のふたを開けて中箱を引き出します。

中箱のふたを開けると本体が梱包されています。

本体を取り出すと下にUSBレシーバーが梱包されてます。

マウスが入っていた中敷きを外すと、USBケーブルと説明書が梱包されています。

内容物一式です。本体、USBレシーバー、USBケーブル、説明書です。

グラファイトのパッケージです。

箱の上部のシールのほうがはがしやすくなっているため、上部からふたを開けます。

上部のふたを開けて中箱を引き出します。

中箱のふたを開けると本体が梱包されています。

本体を取り出すと下にUSBレシーバーが梱包されてます。

マウスが入っていた中敷きを外すと、USBケーブルと説明書が梱包されています。

内容物一式です。本体、USBレシーバー、USBケーブル、説明書です。

説明書です。説明書の箱の中にMX KEYSの紹介チラシとバッテリーリサイクル回収のための分解方法が書かれた説明書が梱包されています。

USBケーブルです。

一方がUSB Type-A、他方がUSB Type-Cのコネクタのケーブルになっています。

ワイヤレスレスレシーバーの外観です。USBコネクタ部分はオレンジ色になっています。

MX ANYWHERE 2Sのワイヤレスレシーバーでは"logi" の文字がプリントされていましたが、MX ANYWHERE 3ではロゴがエンボス加工で凹凸で表現されています。

本体の外観です。

表面の材質はMX ANYWHERE 2S と同様のマットで光沢のない質感になっています。

側面のラバーのデザインが MX ANYWHERE 2/2Sから変更になっています。白いカラーのラバーは短期間で劣化して黄ばんでくるため、MX ANYWHERE 3のラバーの耐久性は気になるところです。

底面です。開封時にはシールが貼ってあります。

シールをはがします。底面はシルバーになっており、MX AYWHERE 3では底面部がアクセントカラーになっています。

ソール部分です。形状がMX ANYWHEER 2Sから変わっており、角丸長方形になっています。

電源スイッチと接続切り替え/ペアリングスイッチです。電源スイッチの位置がMX ANYWHEER 2Sから変わっており、センサーのすぐ隣に配置されています。

ホイールです。金属製のホイールです。触るとひんやりします。

ロジクールのロゴはモードシフト ボタン(ホイールの動作モード切替ボタン)の隣に配置されています。

サイドスイッチ部分です。MX ANYWHERE 2S と横幅は変わりませんが、縦幅が狭くなっており、スイッチの大きさが小さくなっています。

USBコネクタはマウスの全面部分に配置されています。コネクタはUSB Type-Cコネクタになっています。

本体の外観です。

表面の材質はMX ANYWHERE 2/2S と同様のマットで光沢のない質感になっています。

MX ANYWHERE 2/2Sでは上部や側面にアクセントカラーのゴールドやシルバーの帯がありましたが、MX AYWHERE 3では底面部分がアクセントカラーになっています。

底面です。開封時にはシールが貼ってあります。

シールをはがします。底面部分は暗いシルバーの色になっており、上面と違うカラーリングになっています。

ソール部分です。形状がMX ANYWHEER 2Sから変わっており、角丸長方形になっています。

電源スイッチと接続切り替え/ペアリングスイッチです。電源スイッチの位置がMX ANYWHEER 2Sから変わっており、センサーのすぐ隣に配置されています。

ホイールです。金属製のホイールです。

ロジクールのロゴはモードシフト ボタン(ホイールの動作モード切替ボタン)の隣に配置されています。

サイドスイッチです。MX ANYWHERE 2S と横幅は変わりませんが、縦幅が狭くなっており、スイッチの大きさが小さくなっています。

USBコネクタはマウスの全面部分に配置されています。コネクタがUSB Type-Cコネクタになっています。

重量は約95gです。MX ANYWHERE 2、MX ANYWHERE 2Sは約105gのため、軽くなった感があります。

ペールグレイとグラファイトのカラー比較です。グラファイトのカラーが黒に近いため、グラファイトのほうが若干光沢があるように見えます。

USBケーブルに接続すると充電が始まります。充電時はモードシフト ボタンの隣のLEDランプが緑色に点滅します。MX ANYWHERE 2/2S のLEDランプと色味が異なり、より青緑色に近いカラーのLEDランプになっています。従来モデルより、高級感のある発色になっています。

Bluetooth接続で利用します。

設定画面を開きます。[デバイス]のタイルをクリックします。

デバイスの設定画面が表示されます。左側のメニューの[Bluetooth とその他のデバイス]をクリックして選択します。下図の画面が表示されます。

中央の上部にある[Bluetooth またはその他のデバイスを追加する]のリンクをクリックします。

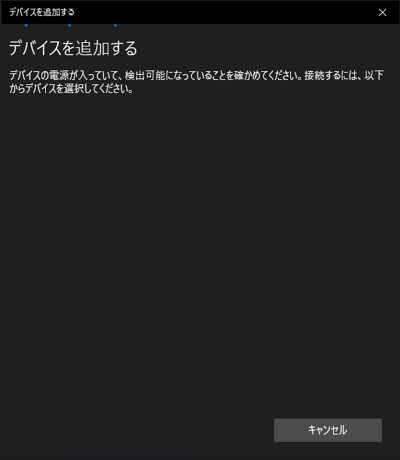

[デバイスを追加する]ダイアログが表示されます。[Bluetooth]の項目をクリックします。

デバイスの検出が始まります。マウスの開封直後の場合はペアリング状態になっているため、何もせずにマウスが検出されます。

既にペアリングされている場合はマウス本体の切替ボタンを長押しします。

検出された [MX Anywhere 3]の項目をクリックします。

ペアリングが実行されます。設定ができると下図の[デバイスの準備が整いました!]の画面が表示されます。[完了]ボタンをクリックして設定を終了します。

設定画面に戻るとMX Anywherer 3が接続できていることが確認できます。

クリックはMX ANYWHERE 2S よりわずかにやわらかい印象です。硬質なクリック感がMX ANYWHERE 2Sよりわずかに和らいでいる使用感です。ボタンのストロークはわずかに浅くなっている印象です。違いはわずかしかありませんので、乗り換えた場合でも違和感を感じるほどではない使用感です。

MX ANYWHERE 2のクリック感はやわらかく浅いですが、そこまで、浅くやわらかいクリック感ではありません。

金属製のホイールに変わったこともあり、質感が良くなっています。

MX ANYWHERE2, 2S ではホイール自体を押し込むことでラッチありと無しの切り替えができましたが、

MX ANYWHERE 3では、真ん中のモードシフト ボタンのクリックでラッチの有り無しが切り替わります。

ラッチありの場合、高速で回転させると自動でラッチの感触が無くなります。

ホイールのラッチ感はメカニカルな感じではなく、磁力的な感触のラッチ感です。ちょうど、Microsoft Surface Precision Mouse と同じホイールのラッチの感触になります。

ホイールの左右チルトはなくなりました。この仕様も Microsoft Surface Precision Mouse と同じになっています。

Microsoft Surface Precision Mouseとの比較では、MX ANYWHERE 3のほうがわずかにラッチ感が軽い印象です。モードシフト ボタンのクリック時はMicrosoft Surface Precision Mouseでは「カチッ」という切り替え音がしますが、MX ANYWHERE 3では無音です。

また、ラッチが無いモードの時はMicrosoft Surface Precision Mouseのホイールは強く回転させてもすぐ回転が止まりますが、MX ANYWHERE 3は回転したままになります。(3秒程度回転します。)

ホイールのチルトができなくなった代わりに、マウスのサイドボタンを押しながらホイールを回転させるとチルトと同様の挙動になります。

押すボタンは[戻る][進む]のどちらのボタンでも良いです。この挙動は追加の専用ドライバーや専用ソフトウェア不要で動作します。

ラッチありの状態(ラチェットモード)の場合、高速にホイールを回転させるとラッチなしの状態(フリースピンモード)に自動で切り替わります。ホイールの回転速度が落ちると自動でラッチありのモード切り替わります。

フリースピンモードになると高速でスクロールでき、便利ではありますが、

ラッチありの状態でフリースピンモードにならない程度の速度で回転させた場合、ホイールの回転で滑りが発生するような挙動になるのが若干気になります。

(ホイールは回転するが、回転した分の画面のスクロールが行われておらず、ホイールを回転させた量より、スクロール量が少なく感じます)

個人的には自動でのフリースピンモードの切り替えは無くてもよい代わりに、ホイールが回転した分だけ、しっかりスクロールしてくれる挙動のほうが嬉しいです。

サイドボタンの縦幅が狭くなったことで、指に当たった感じが若干固くなった印象があります。クリック感も硬くなり、ストロークも若干深くなった印象があります。若干クリックしにくい印象に変わりましたが、うっかり押し間違えないようにするための改善のようにも思えます。

実際の利用ではそれほど使いにくい、という印象ではありません。

MX ANYWHERE 2Sから10gほど軽くなっているため。持った感じ「軽くなったな」という印象を持ちます。

滑りの良いマウスパッドの場合、若干使用感が変わりますが、慣れれば問題ないレベルかと思われます。

重いマウスが好みの場合は若干安っぽくなったかなという印象もありますが、最近はゲーミング用途などでも軽いマウスが人気なこともあり、扱いやすい重量のマウスではないかと思われます。

Bluetooth接続とUnifyingレシーバーで利用したところ、PCとの距離がある程度離れている場合は、Unifyingレシーバーよりも、大型のアンテナのBluetooth接続のほうが

良好な動作の印象でした。Unifyingレシーバーではまれにマウスポインタが飛び飛びになることがありました。

ホイールが金属製になり回転間や磁力的なラッチなど、高級感のある使用感になっており、それだけでも乗り換えるメリットはあると感じました。

クリック感やサイドボタンの使用感などはMX ANYWHERE 2Sと大きな違いはないため、旧モデルから乗り換えても違和感を感じることはほとんどないと思われます。

マウス本体の重量が10gほど軽くなっていますがこちらも違和感のない範囲だと思われます。

MX Master 3 や Microsoft Surface Precision Mouse は大きくてどうも苦手、という方にはお勧めできるマウスです。

左から、MX ANYWHERE 3, MX ANYWHERE 2S, MX ANYWHERE 2 となっています。

左から、MX ANYWHERE 3, MX ANYWHERE 2Sとなっています。

6か月ほど利用した後の外観です。MX ANYWHERE 2S グレイモデルの側面のラバー部分のような黄ばみの変色は起きないです。

使用開始から、1年2か月経過したところ、ドラッグ時にマウスの左ボタンがボタンアップされてしまうケースが増えてきました、

ドラッグが途中で解除され、ストレスになってきたため、新しいマウスに交換することにしました。

2台同時に購入して、どちらも同じ程度の利用時間で毎日利用していましたが、両方のマウスでドラッグ時の

ボタンアップが発生するようになってしまいました。

ドラッグの利用が少ない場合はほとんど気にならないため、Web閲覧用PCのマウスに転用する予定です。

外出控えめな生活が続いているため、通常よりマウスを酷使しているのかもしれません。